ГЛАЗА ХУДОЖНИКА – ЭТО КАПЛИ ДУШИ,

ПАРЯЩИЕ ВО ВЗГЛЯДЕ ВСЕЛЕННОЙ.

ОН ОПЫТ ИЗ ЛЕПЕТА ЛЕПИТ

И ЛЕПЕТ ИЗ ОПЫТА ПЬЕТ

А. Попов

КЕРАМИКА И ПОЭЗИЯ МАСТЕРА

АЛЕКСАНДРА ПОПОВА

О. Мандельштам

ИСТОРИЯ

Александр Васильевич учился в Рязанском художественном училище, но все свободное время (каникулы и выходные) проводил в Скопине, на известной фабрике. Общался с ведущими художниками промысла. Мастерством овладел вполне, но словом, потом армия, сверхсрочная служба… видимо, «анкор, еще анкор» определили вкус начинающего мастера.

Попов бросил армию, устроился на кирпичный завод оформителем, сложил себе муфель и вновь сел за круг. Семья, дети, необходимость дополнительного заработка заставили мастера работать на потребу покупателя. Попова приглашали на районные и областные выставки, но дальше строгий выставком, борющийся за чистоту традиций, не пропускал скопинские изделия, родившиеся под Москвой. Целый год Александр Попов бился за получение удостоверения народного мастера. Слава богу, все позади. Вернемся на десять лет назад. Познакомившись с Александром Васильевичем, узнав о его невзгодах, я спросил, может ли он сделать простой горшок, миску, опарницу, корчагу. Вскоре он привез целый набор традиционной глиняной посуды чисто скопинского обличья, подобную которой я видел лишь в запасниках музеев. Более того, в подарок сделал свистульки, каких давно уже в Скопине не лепили. Игрушки были замечательные, но посуда тяжеловата по форме и по весу. Этот недостаток Попов быстро преодолел, достигнув высокого мастерства в формировании. Но самое главное: Сашке понравились простейшие формы утилитарной посуды. Он стал учиться заново, быстро постигая тайны ремесла, постепенно переходя от простого к сложному. Задавшись целью реконструировать полный пантеон деревенской керамики, собрал в своей и соседних деревнях старую скопинскую посуду.

А.В. Попов – признанный сегодня художник-профессионал. Но мне кажется, эта слава в тягость мастеру. Именно это всегда будет приносить и автору, и потребителю эстетическое удовлетворение.

А. Фрумкин

А.Н. Фрумкин

историк-искусствовед

Н.В. Подрезов, А.В. Попов

Скопин-2013

Пятый международный

фестиваль гончаров

О монастыре

Вмч.Димитрий Солунский

Монастырь расположен на высокой горе у села Дмитриева, на берегу реки Верды (95 км от Рязани и 45 км от Куликова поля). Ранее входил в Ряжский уезд, поэтому монастырь называли Ряжским.

По преданию, на месте монастыря, некогда была часовня и при ней жил отшельник. К нему в келью пришел известный инок Александр Пересвет, здесь облекся в воинские доспехи и оставил свой дорожный посох из яблоневого дерева («Пересветова дубинка»). А после Куликовской битвы (1380 г.) с татарами здесь на возвратном пути остановился великий князь Димитрий Донской, поставил свой шатер на Дмитриевской горе, а войско расположил по правому берегу Верды; здесь он праздновал победу над ханом Мамаем и принимал с хлебом-солью рязанских бояр. В честь победы над татарами вел. кн. Димитрий Донской основал на этом месте монастырь во имя своего небесного покровителя великомученика Димитрия Солунского Мироточиваго.

Посох Александра Пересвета хранился первоначально в алтаре, а затем за клиросом в особом футляре. При Петре I многие молодые дворяне, поступая на военную службу, испытывали свою силу, поднимая этот посох. Народ приписывал посоху целительную силу при зубной боли, поэтому рукоять его обгрызана. В настоящее время посох хранится в музее-заповеднике Рязанский Кремль. Из монастырского источника кропили перед битвами русских воинов.

Храмы:

-

холодный святого великомученика Димитрия Солунского (возведен в начале 60-х годов XVIII века, возобновлён в 1829 году, в 1854 году расписаны стены и установлен пятиярусный иконостас);

-

преподобного Сергия Радонежского (теплый) с двумя приделами — святых равноапостольных Константина и Елены и в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Сергиевский храм до середины XVIII века был деревянный, затем, с 1770 года, каменный. В 1863 году, после возведения новой трапезной, прежняя трапезная была перестроена в Богородичный придельный храм иноками Пахомием и Иоасафом. Стены и своды храма расписаны. В начале XIX века построена Трехъярусная колокольня с проездными воротами. После 1917 года монастырь был закрыт.

Современное состояние обители:

21 октября 1995 года архиепископ Рязанский и Касимовский Симон освятил Димитриевский храм. Жизнь в обители возродилась в декабре 1995 года. 4 января 1996 года Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода приход в честь Димитрия Солунского преобразован в Свято-Димитриевский мужской монастырь для возобновления в нём монашеской жизни. В монастыре имеется подсобное хозяйство. Работает иконописная мастерская.

Святыни:

-

частичка мощей преподобного Сергия Радонежского;

-

частички мощей преподобных Старцев Оптинских;

-

частичка мощей Феофана Затворника;

-

частичка мощей Иоанна Крестителя.

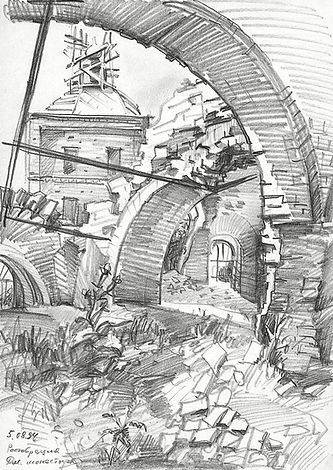

Живопись, наброски

Димитриевского мужского монастыря

г.Скопин

А.В Попова

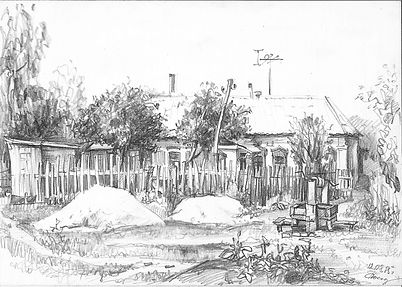

Набросок дома

д. Свинушки (Скопинский р-н. Рязанской обл.)

рисунок А. Попова

1965 г.

1965 г.

1985 г.

Рестоврация 1994 г.

Рестоврация 1994 г.

Рестоврация 1994 г.

Рестоврация 1994 г.

Освящение креста

Рестоврация 1994 г.

Коллаж В.А. Попов

Коллаж В.А. Попов